![]()

15 septembre

![]()

Cette fête, à l’origine propre à l’Ordre des Servites, trouve son origine dans la dévotion du XVIIème siècle ; elle fut étendue à toute l’Église par le pape Pie VII en 1817, afin de rappeler les souffrances que venait de traverser l’Épouse du Christ, et d’abord célébrée comme fête mobile le 3ème dimanche de septembre, puis fixée au 15 septembre, jour octave de la Nativité de la Ste Vierge, par la réforme de Pie X en 1914.

![]()

Stabat Mater dolorosa Cuius animam gementem, O quam tristis et afflicta Quæ mœrebat et dolebat, Quis est homo qui non fleret, Quis non posset contristari, Pro peccatis suæ gentis Vidit suum dulcem natum Eia Mater, fons amoris, Fac ut ardeat cor meum Sancta Mater, istud agas, Tui nati vulnerati, Fac me tecum pie flere, Iuxta crucem tecum stare, Virgo virginum præclara, Fac ut portem Christi mortem, Fac me plagis vulnerari, Flammis ne urar succensus Christe, cum sit hinc exire, Quando corpus morietur, Amen ! In sempiterna sæcula. Amen. |

Elle était debout, la Mère, malgré sa douleur, Alors, son âme gémissante, Qu'elle était triste, anéantie, Dans le chagrin qui la poignait, Quel homme sans verser de pleurs Qui pourrait dans l'indifférence Pour toutes les fautes humaines, Elle vit l'Enfant bien-aimé Ô Mère, source de tendresse, Fais que mon âme soit de feu Mère sainte, daigne imprimer Pour moi, ton Fils voulut mourir, Donne-moi de pleurer en toute vérité, Je désire auprès de la croix Vierge des vierges, toute pure, Du Christ fais-moi porter la mort, Fais que Ses propres plaies me blessent, Je crains les flammes éternelles; Ô Christ, à l'heure de partir, À l'heure où mon corps va mourir, Amen ! Pour les siècles des siècles. Amen. |

![]()

On trouve les premières traces de la dévotion aux douleurs de la Vierge, à la fin du XI° siècle, particulièrement dans les écrits de saint Pierre Damien (+1072), de saint Anselme (+ 1109), d’Eadmer de Cantorbéry (+ 1124), de saint Bernard (+ 1153) et de moines bénédictins et cisterciens qui méditent le passage de l'Evangile qui montre Marie et Jean au pied de la Croix.[1]

Saint Anselme[2] écrit : Votre peine, Vierge sacrée, a été la plus grande qu'une pure créature ait jamais endurée ; car toutes les cruautés que nous lisons que l'on a fait subir aux martyrs, ont été légères et comme rien en comparaison de votre douleur. Elle a été si grande et si immense, qu'elle a crucifié toutes vos entrailles et a pénétré jusque dans les plus secrets replis de votre cœur. Pour moi, ma très pieuse Maîtresse, je suis persuadé que vous n'auriez jamais pu en souffrir la violence sans mourir, si l'esprit de vie de votre aimable Fils, pour lequel vous souffriez de si grands tourments, ne vous avait soutenue et fortifiée par sa puissance infinie.

La Compassion de la Vierge au pied de la Croix alimenta la piété des fidèles jusqu'au XV° siècle et l'on connaît bien des morceaux composés sur ce thème, qui n'ont rien perdu de leur fraîcheur, quoique la plupart soient bien oubliés, puisque la dévotion privée ne s'alimente plus de prières latines. Jacopone de Todi nous a laissé le chef d'œuvre du genre dans le Stabat Mater, poème de l'amour qui souffre sans désespérer, du contrit qui s'attache au Christ et à Marie, et qui goûte la joie surnaturelle retrouvée par son union aux douleurs du Fils et de la Mère. La messe de Notre-Dame des douleurs comprend ce poème de compassion.

Les XIII° et XIV° siècles ne contemplent que la douleur de Marie au pied de la Croix, comme en témoignent les écrits franciscains[3] de saint Bonaventure ou de saint Bernardin de Sienne (1380-1444), et les écrits dominicains de Jean Tauler (1294-1361)du bienheureux Henri Suso (1295-1366) ou de saint Antonin (1389-1459) ; c’est encore l’objet unique de l’office de la Compassion de la bienheureuse Vierge Marie instituée par le concile de Cologne (1423), comme de celui que les Annonciades4 célébraient, au début du XV° siècle, le lundi de la semaine de la Passion. A cette époque, le culte de Marie sous le titre de Mater Dolorosa prend une extension considérable, singulièrement dans les Flandres où abondent les livres liturgiques, les monuments d’art religieux et les opuscules de piété.

Il faut attendre le XIV° siècle pour que l'on parle communément des sept douleurs (sept glaives) de la Vierge : la prophétie du vieillard Siméon, le massacre des Innocents et la fuite en Egypte, la perte de Jésus au Temple de Jérusalem, l'arrestation et les jugements du Christ, la mise en croix et la mort du Christ, la déposition de la croix et la mise au tombeau.

Au cours des temps, comme elle l’avait déjà fait pour ses joies, la piété populaire étendit la compassion de la Vierge à toute sa vie, mais il est assez difficile d'en suivre l'évolution. Peut-être a-t-on commencé à opposer aux cinq joies de la Vierge ses cinq douleurs : la prophétie de Siméon, la perte de Notre-Seigneur à Jérusalem, l'arrestation, la Passion et la mort du Christ. Rapidement, le nombre augmenta : on a des séries de dix, de quinze, voire de cent cinquante[5]. Le nombre sept allait bientôt l'emporter, sans doute en rapport avec la célébration des sept joies de la Mère de Dieu que les fondateurs de l’Ordre des Servites[6] célébraient chaque samedi et que saint Louis d’Anjou, franciscain et archevêque de Toulouse[7] (+ 1297) offrait après les Complies. Signalons quelques schémas.

Les sept heures sont une méditation des peines de la Vierge pendant la Passion : à matines, l'arrestation et les moqueries ; à prime, la comparution devant Pilate ; à tierce, la condamnation ; à sexte, la mise en croix ; à none, la mort ; à vêpres, la descente de croix ; à complies, la mise au tombeau.

Les sept glaives s'étendent à toute la vie de la Vierge : le premier glaive est la prophétie de Siméon à qui la métaphore est empruntée (Vois, cet enfant est fait pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées de bien des cœurs) ; le second glaive est le massacre des Innocents ; le troisième, la perte de Jésus à Jérusalem ; le quatrième, l'arrestation et les jugements du Christ ; le cinquième, la mise en croix entre deux larrons et la mort ; le sixième, la déposition de croix ; le septième, la mise au tombeau.

Les sept tristesses de la Vierge forment une série un peu différente : la prophétie de Siméon, la fuite en Egypte, la perte de Jésus au Temple, son arrestation et sa condamnation, sa mise en croix et sa mort, sa descente de croix, enfin la tristesse de la Vierge restant sur la terre après l'Ascension.

Le chiffre de sept, si aimé des symbolistes chrétiens, imposait un choix parmi les épisodes de la vie de la Vierge et l'on s'explique assez les fluctuations des auteurs ; la série suivante finit par l'emporter : la prophétie de Siméon, la fuite en Egypte, la perte de Jésus à Jérusalem, la rencontre de Jésus sur le chemin du Calvaire, le crucifiement, la descente de croix, la mise au tombeau.

Ces sept douleurs furent pour la première fois exprimées d’une façon formelle, par Jean de Coudenberghe, doyen de Saint-Gilles d’Abbenbroeck, curé de Saint-Pierre-Saint-Paul de Reimerswal, et de Saint-Sauveur de Bruges : pendant la guerre civile qui suivit la mort de Marie d’Autriche, duchesse de Bourgogne[8], il fit placer dans ses églises une image de la Vierge avec une inscription mentionnant ses sept douleurs, pour qu’on la vénérât en lui demandant la cessation des fléaux. Là, en 1492, il se forma une confrérie de Notre-Dame des Sept Douleurs, favorisée par le duc de Bourgogne, Philippe le Beau[9], dont le confesseur, le dominicain Michel François de Lille, avait composé un ouvrage sur les douleurs de Marie (1495) ; cette confrérie qui célébrait la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs le dimanche dans l’octave de l’Ascension, fut approuvée par le pape Alexandre VI Borgia (1495). C’est encore à cette confrérie, dans un livre de miracles (1510), que l’on doit la première représentation de la Vierge avec les sept glaives. En action de grâce pour les miracles on établit une fête à Delft (1° octobre) et à Bruges (13 novembre) où Marguerite d’Autriche[10] fonda un couvent en l’honneur de Notre-Dame des sept douleurs.

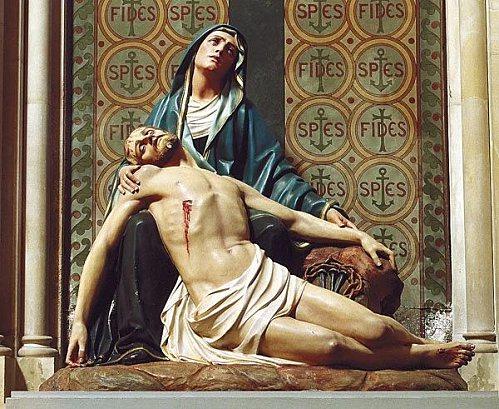

Les artistes devaient bientôt choisir et traiter avec prédilection le plus douloureux épisode de la vie de la Vierge, quand le corps de son fils, détaché de la croix, est déposé sur ses genoux. Les Pieta, et les Mater Dolorosa abondent et si certains artistes modernes ont eu plus de virtuosité, ils n'ont jamais atteint à ce degré d'émotion ; assez souvent, avec une audace que les Primitifs peuvent seuls se permettre, les sculpteurs ont ramené le corps du Christ aux proportions de celui d'un enfant, pour montrer que, de la Crèche au Crucifiement, nous célébrons un profond et même mystère. A la Vierge, soutenue par saint Jean, personnage central des mises au tombeau monumentales, les artistes ont su donner une expression de douleur calme, bien loin du conventionnel.

La dévotion ne fit que croître. Saint Ignace de Loyola avait un culte particulier à l’image connue sous le nom de Notre-Dame du Cœur ; de 1603 à 1881, sans compter les traités, les panégyrique et les méditations, les Jésuites ne publièrent pas moins de quatre-vingt-douze ouvrages sur cette dévotion aux douleurs de Marie. En 1617, Antoinette d’Orléans[11], aidée par le P. Joseph, fonda les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire (les Filles du Calvaire).

La fête de la Compassion, de Notre-Dame des Douleurs ou de Notre-Dame de Pitié, ou encore de la Transfixion[12] de Notre-Dame, est instituée au concile de Cologne (1423) contre les Hussites[13] qui désolent les églises et détruisent les saintes images et fixée au vendredi après le dimanche de la Passion : afin d’honorer l’angoisse et la douleur qu’éprouva Marie lorsque, les bras étendus sur l’autel de la Croix, notre Rédempteur Jésus-Christ s’immola pour nous et recommanda cette Mère bénie à saint Jean (...) surtout afin que soit réprimée la perfidie des impies hérétiques Hussites. Cette fête est célébrée pour la première fois à Bruges en 1494, puis ailleurs ; elle entre en France par Paris, Angers et Poitiers. et Benoît XIII l'étendit à toute l'Eglise latine (22 avril 1727) elle a été inscrite au martyrologe par Sixte IV (1471-1484).

Après avoir été fixée à des dates différentes (on l'a connue en France au 17 mars, au lundi de la Passion et à la veille des Rameaux), elle est définitivement marquée au vendredi de la première semaine de la Passion, avec le titre des Sept Douleurs. Benoît XIII l’étend à toute l'Eglise latine (22 avril 1727).

La fête de Notre-Dame des douleurs qui a subsisté dans la liturgie postérieure à Vatican II, vient des Servites qui l'obtinrent de Clément IX. Depuis 1668 l’Ordre des Servites commémorait les Sept Douleurs au troisième dimanche de septembre, ce qu’Innocent XI leur confirma comme un privilège propre. Adoptée par le Saint-Empire (1672) elle fut enrichie d'indulgences pour les fidèles par Clément XI (1704). Rendu à la liberté, Pie VII étendit cette fête à l'Eglise universelle (18 septembre 1814) ; lors de la réforme du bréviaire Pie X la fixa au jour octave de la Nativité de Notre-Dame, le 15 septembre (1908). Dans le calendrier festif de Paul VI, la première fête, celle du vendredi après le dimanche de la Passion, la plus ancienne, disparut, mais l’on conserva la seconde, celle du 15 septembre[14].

D'aucuns auraient bien voulu profiter des bouleversements que nous savons pour rejeter la Mater Dolorosa, sous prétexte que saint Ambroise affirme : Je lis qu'elle se tenait debout, je ne lis pas qu'elle pleurât. L'objection n'est pas nouvelle et Benoît XIV y répondait déjà, au milieu du XVIII° siècle : Plusieurs autres écrivains ne craignent point de la dépeindre arrosée de pleurs. Les larmes et les sanglots ne sont point toujours l'indice d'un courage abattu. Les larmes de Jésus sur Jérusalem, devant le tombeau de Lazare ou à l’Agonie, seraient-elles le signe de la faiblesse du Rédempteur ? Au siècle précédent, le franciscain Ambroise Saxius soulignait : Qu'on admette le premiers mouvements de la nature, quelques gémissements modérés et quelques larmes : l'amour ne souffre aucune atteinte, et la magnanimité conserve toute son énergie ; saint Antonin avait dit qu'elle se tenait debout, pleurant sans doute et noyée dans la douleur, mais calme, modeste, pleine d'un réserve virginale.[1] Ce passage de l’évangile de saint Jean (XIX 25-27) a été retenu pour la messe mais l’on peut aujourd’hui le remplacer par la prophétie du vieillard Siméon : « Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » (évangile selon saint Luc II 33-35)

[2] Saint Anselme : De l'exercice de la Vierge, I 5.

[3] Les Franciscains de Terre Sainte font faire de nuit, aux pèlerins de Jérusalem, une rapide excursion (la maison de Pilate, la pierre où Marie s’évanouit, le Calvaire et le Sépulcre) qui est à la base du Chemin de Croix (voir au Vendredi Saint).

[4] Ordre fondé à Bourges par sainte Jeanne de France au début du XV° siècle : voir au 4 février.

[5] Le bienheureux Alain de La Roche (+ 1475) à qui est due en grande partie la dévotion du Rosaire, n’en compte en effet pas moins de cent cinquante.

[6] Les saints fondateurs de l’Ordre des Servites : voir au 17 février.

[7] Saint Louis d’Anjou : voir au 19 août.

[8] Fille unique de Charles le Téméraire et d’Isabelle de Bourbon, née à Bruxelles en 1457, morte à Bruges en 1482, d’une chute de cheval. En 1477, pour conserver l’héritage de son père, menacé par Louis XI qui encourageait la révolte de ses sujets, elle épousa l’archiduc Maximilien d’Autriche (fils de l’empereur Frédéric III). Les Etats de Bourgogne passèrent ainsi à la Maison d’Autriche. Du mariage de Marie de Bourgogne et de Maximlien de Habsbourg (devenu empereur en 1493) naquit Philippe le Beau qui épousa Jeanne la Folle, fille de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle la Catholique, d’où naquit Charles Quint (1500-1558).

[9]Fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg, archiduc d’Autriche et roi de Castille, né en 1478, mort en 1506. Il épousa Jeanne la Folle dont lui naquit le futur Charles Quint.

[10] Fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg, née en 1480, morte en 1530. D’abord fiancée à Louis XI, elle épousa Jean (fils de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle la Catholique) qui mourut aussitôt (1493) ; elle se maria avec Philippe II le Beau, duc de Savoie (1501) qui mourut trois ans plus tard et à qui elle fit élever un magnifique mausolée à Broue. Son père lui donna le gouvernement des Pays-Bas (1506) où elle fit merveille.

[11] Antoinette d’Orléans, fille de Léonor d’Orléans, duc de Longueville, et de Marie de Bourbon, duchesse d’Estouville, née au château de Trie en 1572, morte à Poitiers en 1618. Veuve de Charles de Gondi, marquis de Belle-Isle (1596), elle entre au monastère des Feuillantines de Toulouse où elle reçoit l'habit de novice (1599) et fait profession (1601) sous le nom de Sœur Antoinette de Sainte-Scholastique ; elle est élue prieure (1604). Henri IV l'en tire (bref du pape de1605) pour entreprendre la réforme de l'ordre de Fontevraud et être coadjutrice de l'abbesse de Fontevraud, Éléonore de Bourbon, sa tante, avec future succession. Elle y entre à Fontevraud mais ne veut prendre que la charge de grande-vicaire. Une bulle lui commande d'accepter et d'exercer la coadjuterie du gouvernement et de l'administration de l'Ordre avec future succession à la charge et à la dignité d'abbesse (1607). Après la mort de l'abbesse (1611) elle refuse de lui succéder et se retire au prieuré de Lencloître, tout en conservant la coadjuterie de Fontevraud. Le pape PauI V l'autorise à se séparer de Fontevraud (1617) et à fonder à Poitiers une nouvelle congrégation, nommée du Calvaire, ordre de Saint-Benoît, où elle entre (1617) et où elle meurt (25 avril 1618). Elle est inhumée aux Feuillantines de Toulouse ; en 1792, sa dépouille est transportée à l’église Saint-Nicolas puis, en 1818, chez les Bénédictines du Saint-Sacrement d’où elle est déposée au Calvaire de Machecoul.

[12] Transfixion : du latin transfigere qui signifie transpercer. En français, cela signifie traverser d’un seul coup.

[13] Les Hussites, disciples de l’hérétique Jean Hus qui fut brûlé au concile de Constance (6 juillet 1415), se divisaient en deux groupes principaux : les calixtins ou utraquistes qui réclamaient la communion sous les deux espèces, et les taborites qui rejetaient la doctrine du Purgatoire et le culte des saints. Jean Hus professait que l'Eglise est un corps mystique dont Jésus-Christ est le chef et dont les justes et les prédestinés sont les membres exclusifs. Les pécheurs et les réprouvés n'en font point partie. Les justes ne peuvent être séparés de l'Église et l'excommunication ne prévaut pas contre eux. Enfin, quand il n'y aurait ni pape ni évêques, l'Eglise n'en subsisterait pas moins par ses élus. Ces prémisses posées, Hus en venait au problème de l'autorité civile et ecclésiastique que le péché mortel annule. Quand, par le péché, cette autorité est perdue, la révolte des fidèles est licite. Car, en réalité, seul le Christ a le droit de lier ou de délier ; seul il a le pouvoir d'absoudre, la responsabilité de l'autorité ecclésiastique se limitant à entériner le pardon. L'Écriture enfin est l'unique règle de foi et de conduite. Tout ce qui n’est pas strictement dans l'Ecriture est condamnable et ne mérite ni respect ni obéissance.

[14] A Paris, c'est la fête de la confrérie Notre-Dame de la Compassion, érigée par Léon XIII, le 23 août 1897, pour la conversion de l'Angleterre, dans l'église Saint-Sulpice.

Méditations

Voyez ce qu'ajoutait à ses plaies, dans la Passion de Jésus, la compassion de sa Mère. Il la voyait, le cœur tout broyé, les mains serrées par la douleur, les yeux ruisselants de larmes, le visage crispé, la voix plaintive, mais tout le corps dressé, virile et debout auprés de son gilbet. Je la devine, la tête voilée sans doute, tant sa modestie demeurait virginale, tant sa douleur passait toute mesure. Que de gémissements dut-elle pousser, pleurant son Fils et répétant : « Jésus, mon Fils Jésus, qui me donnera de mourir avec toi et pour toi, mon Fils, mon très doux Jésus ? » Que de fois dut-elle lever respectueusement les yeux vers ces blessures sauvages, si même elle put les en détourner un instant, ou si, du moins, à travers le flot de ses larmes, elle pouvait encore les contempler !

Comment croire qu’elle eût pu ne pas défaillir de l’immensité de la douleur imposée à son cœur, alors que je demeure stupéfait qu'elle n’en ait pas reçu la mort ? Vivante, elle partage sa mort, la vie faisant peser sur elle une douleur plus cruelle que la mort.

« Regardez et voyez s'il y a douleur pareille à ma douleur ? » Ecoutons cette lamentation de Marie, la Vierge Mère. Contemplons cette douleur poignante et nous le verrons : il n'est pas de douleur pareille à sa douleur, si ce n'est la douleur de ce Fils où la sienne se modèle ; puisque, ô surprise à peine croyable, c'est une vraie compassion qui l’étreint, et que les mots d’une langue humaine ne sauraient exprimer. Car faisant rejaillir sur soi les douleurs, les blessures, les outrages de son Fils, elle les subissait dans sa propre personne, ressentant ce qui se trouvait dans le Christ Jésus. En son âme, debout près du Christ, elle partageait son martyre ; blessée de sa blessure, crucifiée au crucifix, percée du même glaive. Car son âme fut transpercée par le glaive de la passion du Christ.

Saint Bonaventure

Stabat mater, histoire

L'auteur présumé, mais probable, du Stabat Mater est un assez curieux personnage surtout connu pour cent deux petits poèmes en dialecte ombrien, rythmés comme des chansons, tour à tour doctrinaux, hagiographiques, liturgiques et mystiques, encore que les plus célèbres sont des satires terribles.

Jacome de' Benedetti, que nous connaissons généralement sous le nom de Jacopone de Todi, naquit, vers 1236, d'une bonne famille bourgeoise de Todi, dans la province ombrienne de Pérouse, où, après de solides études de droit à l'université de Bologne, il remplit avec succès les fonctions de procureur légal et notarial.

La tradition veut qu'il mena une vie frivole et bien peu chrétienne jusqu'à ce que sa jeune épouse, la belle Vanna di Bernardino di Guidone, issue de la famille des puissants comtes de Coldimezzo, mourût écrasée sous le plancher d'une salle de bal (1268). Veuf inconsolable qui avait trouvé un cilice sur le corps de sa femme, il resta dans le siècle où, après avoir distribué ses biens aux pauvres, il vécut en pénitent pendant dix ans. Incroyablement original, il se plaisait, par toutes sortes de farces grossières, à dénoncer les vanités du monde ; en même temps, il prêchait au petit peuple des campagnes pour l'éveiller aux merveilles de l'amour de Dieu : 0 Amour, Amour divin, Amour qui n'est pas aimé ! D'abord admis dans le Tiers-Ordre franciscain, il finit par être accepté comme frère convers par le gardien du couvent des Franciscains de San Fortunato, de Todi (1278), mais, malgré ses désirs, il dut, par obéissance, accepter l'ordination sacerdotale.

Lorsque le pape Boniface VIII revint, au profit des Franciscains conventuels, sur les privilèges que son prédécesseur, Célestin V, avait accordé aux Franciscains spirituels, Jacopone de Todi se lança dans la bataille avec toute l'ardeur que l'on imagine. Les Franciscains spirituels, rejetant tous les autres textes, fussent-ils pontificaux, entendaient rester fidèles à la première règle de saint François d'Assise et à son testament dans une intégrale pauvreté ; il étaient opposés à la vie conventuelle des villes au profit d'une vie érémitique dans la nature et rejetaient les études au profit de l'humilité : Paris a détruit Assise, écrivit Jacopone de Todi. En 1294, Célestin V sépara les Spirituels de l'Ordre franciscain et leur permit de former une congrégation nouvelle, appelée les pauvres ermites du pape Célestin, qu'il mit sous la protection du cardinal Napoléon Orsini et de l'abbé général des Célestins. Lorsque que Célestin eut abdiqué (1294), son successeur, Boniface VIII, abolit ses prescriptions et, les Spirituels, privés d'existence légale, entrèrent d'autant mieux en opposition avec le Pape que leur cardinal protecteur en était l'ennemi ; Jacopone de Todi signa le manifeste des cardinaux Colonna qui exigeaient la déposition de Boniface VIII dont ils contestaient la légitimité (10 mai 1297). Jacopone de Todi fit tant et si bien, par des vers fougueux et irrévérencieux, que Boniface VIII, l'ayant en son pouvoir après la prise de Palestrina, le fit enfermer dans un cachot et l'excommunia pour qu'il fût privé des sacrements (septembre 1298). Un jour, dit-on, que Boniface VIII visitant ses prisons lui demanda : Quand sortiras-tu de là ? Jacopone répondit : Quand tu me remplaceras ! Jacopone eut beau faire amende honorable dans des vers admirables d'humilité, il ne fut libéré qu'après la mort du terrible pontife (1303) ; il fut l'objet de la sollicitude des Clarisses de San Lorenzo a Collazzone, près de Todi, où il mourut saintement le jour de Noël 1306. Longtemps après, en 1433, son corps fut transporté au couvent des Franciscains de San Fortunato qui, en 1596, le placèrent dans leur crypte avec l'inscription suivante : Reliques du bienheureux Jacopone de Benedictis, de Todi, frère de l'ordre des Mineurs. Sa folie pour le Christ fut une ruse inédite pour piper le monde et ravir le ciel.

Il n'est point de spectacle plus touchant que celui d'une vertu affligée, lorsque dans une extrême douleur elle sait retenir toute sa force, et qu'elle se soutient par son propre poids contre tout l'effort de la tempête ; sa constance lui donne un nouvel éclat, qui, augmentant la vénération que l'on a pour elle, fait qu'on s'intéresse plus dans ses maux : on se croit plus obligé de la plaindre, en cela même qu'elle se plaint moins ; et on compatit à ses peines avec une pitié d'autant plus tendre, que la fermeté qu'elle montre la fait juger digne d'une condition plus tranquille. Mais si ces deux choses concourant ensemble ont jamais dû émouvoir les hommes, je ne crains point de vous assurer que c'est dans le mystère que nous honorons. Quand je voie l'âme de la sainte Vierge blessée si vivement au pied de la croix des souffrances de son Fils unique, je sens déjà à la vérité que la nôtre doit être attendrie. Mais quand je considère d'une même vue et la blessure du cœur et la sérénité du visage, il me semble que ce respect mêlé de tendresse, qu'inspire une tristesse si majestueuse, doit produire des émotions beaucoup plus sensibles, et qu'il n'y a qu'une extrême dureté qui puisse s'empêcher de donner des larmes. Approchez donc, mes frères, avec pleurs et gémissements, de cette Mère également ferme et affligée : et ne vous persuadez pas que sa constance diminue le sentiment qu'elle a de son mal. Il faut qu'elle soit semblable à son Fils : comme lui elle surmonte toutes les douleurs ; mais comme lui elle les sent dans toute leur force et dans toute leur étendue ; et Jésus-Christ, qui veut faire en sa sainte Mère une vive image de sa passion, ne manque pas d'en imprimer tous les traits sur elle. C'est à ce spectacle que je vous invite : vous verrez bientôt Jésus en la croix ; attendant ce grand jour, l'Église vous invite aujourd'hui à en voir la peinture en la sainte Vierge. Peut-être, messieurs, arrivera-t-il que, de même que les rayons du soleil redoublent leur ardeur étant réfléchis, ainsi les douleurs du Fils réfléchies sur le cœur de la Mère auront plus de force pour toucher les nôtre. C'est la grâce que je vous demande, ô Esprit divin, par l'intercession de la sainte Vierge.

Ne croyez pas, mes frères, que la sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour y assister seulement au supplice de son Fils unique, et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la Providence divine sur cette mère affligée . et il nous faut entendre aujourd'hui qu'elle est conduite auprès de son Fils, dans cet état d'abandon, parce que c'est la volonté du Père éternel qu'elle soit non seulement immolée avec cette victime innocente, et attachée à la croix du Sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qui s'y accomplit par sa mort. Mais comme cette vérité importante doit faire le sujet de cet entretien, donnez-moi vos attentions pendant que je poserai les principes sur lesquels elle est établie.

Pour y procéder avec ordre, remarquez, s'il vous plaît, messieurs, que trois choses concourent ensemble au sacrifice de notre Sauveur, et en font la perfection. Il y a premièrement les souffrances par lesquelles son humanité est toute brisée : il y a secondement la résignation par laquelle il se soumet humblement à la volonté de son Père : il y a troisièmement la fécondité par laquelle il nous engendre à la grâce, et nous donne la vie en mourant. Il souffre comme la victime qui doit être détruite et froissée de coups : il se soumet comme le prêtre qui doit sacrifier volontairement : Voluntarie sacrificabo tibi : enfin il nous engendre en souffrant, comme le père d'un peuple nouveau qu'il enfante par ses blessures : et voilà les trois grandes choses que le Fils de Dieu achève en la croix. Les souffrances regardent son humanité ; elle a voulu se charger des crimes, elle s'est donc exposé à la vengeance. La soumission regarde son Père ; la désobéissance l'a irrité, il faut que l'obéissance l'apaise. La fécondité nous regarde ; un malheureux plaisir, que notre père criminel a voulu goûter, nous a donné le coup de la mort : ah ! les choses vont être changées, et les douleurs d'un innocent nous rendront la vie.

Paraissez maintenant, Vierge incomparable, venez prendre part au mystère : joignez vous à votre Fils, et à votre Dieu ; et approchez-vous de sa croix, pour y recevoir de plus près les impressions de ces trois sacrés caractères par lesquels le Saint-Esprit veut former en vous une image vive et naturelle de Jésus-Christ crucifié. C'est ce que nous verrons bientôt accompli, sans sortir de notre évangile ; car, mes frères, ne voyez-vous pas comme elle se met auprès de la croix, et de quels yeux elle y regarde son Fils tout sanglant, tout couvert de plaies, et qui n'a plus de figure d'homme ? Cette vue lui donne la mort : si elle s'approche de cet autel, c'est qu'elle y veut être immolée ; et c'est là en effet qu'elle sent le coup du glaive tranchant, qui, selon la prophétie du bon Siméon, devait déchirer ses entrailles, et ouvrir son cœur maternel par de si cruelles blessures. Elle est donc auprès de son Fils ; non tant par le voisinage du corps, que par la société des douleurs : Stabat juxta crucem : Elle se tient vraiment auprès de la croix, parce que la Mère porte la croix de son Fils avec une douleur plus grande que celle dont tous les autres sont pénétrés.

Mais suivons l'histoire de notre évangile, et voyons en quelle posture elle se présente à son Fils. La douleur l'a-t-elle abattue, a-t-elle été jetée à terre par la défaillance ? Au contraire, ne voyez-vous pas qu'elle est droite, qu'elle est assurée ? Stabat juxta crucem : Elle est debout auprès de la croix. Non, le glaive qui a percé son cœur n'a pu diminuer ses forces : la constance et l'affliction vont d'un pas égal ; et elle témoigne par sa contenance, qu'elle n'est pas moins soumise qu'elle est affligée. Que reste-t-il donc, Chrétiens, sinon que son Fils bien-aimé, qui lui voit sentir ses souffrances et imiter sa résignation, lui communique encore sa fécondité ? C'est aussi dans cette pensée qu'il lui donne saint Jean pour son Fils : Femme, dit-il, voilà votre fils. O femme qui souffrez avec moi, soyez aussi féconde avec moi ; soyez la mère de mes enfants, que je vous donne tous sans réserve en la personne de ce seul disciple ; je les enfante par mes douleurs ; comme vous en goûtez l'amertume, vous en aurez aussi l'efficace, et votre affliction vous rendra féconde. Voilà, mes frères, en peu de mots, tout le mystère de cette journée ; et je vous ai dit en peu de paroles ce que j'expliquerai par tout ce discours avec le secours de la grâce. Marie est auprès de la croix, et elle en ressent les douleurs ; elle s'y tient debout, et elle en supporte constamment le poids ; elle y devient féconde, et elle en reçoit la vertu. Ecoutez attentivement ; et surtout ne résistez pas si vous sentez attendrir vos cœurs.PREMIER POINT

Il faut donc vous entretenir des afflictions de Marie ; il faut que j'expose à vos yeux cette sanglante blessure qui perce son cœur, et que vous voyiez, s'il se peut, encore saigner cette plaie. Je sais bien qu'il est difficile d'exprimer la douleur d'une mère : on ne trouve pas aisément des traits qui nous représentent au vif des émotions si violentes ; et si la peinture y a de la peine, l'éloquence ne s'y trouve pas moins empêchée. Aussi, mes frères, ne prétends-je pas que mes paroles fassent cet effet : c'est à vous de méditer en vous-mêmes quel était l'excès de son déplaisir. Ah ! si vous y voulez seulement penser avec une attention sérieuse, votre cœur parlera pour moi, et vos propres conceptions vous endiront plus que tous mes discours. Mais afin de vous occuper en cette pensée, rappelez en votre mémoire ce qu'on vous a prêché tant de fois ; que comme toute la joie de la sainte Vierge, c'est d'être mère de Jésus-Christ, c'est aussi de là que vient son martyre, et que son amour a fait son supplice.

Non il ne faut point allumer de feux ; il ne faut point armer les mains des bourreaux, ni animer la rage des persécuteurs, pour associer cette mère aux souffrances de Jésus-Christ. Il est vrai que les saints leur fallait des roues et des chevalets ; il leur fallait des ongles de fer pour marquer leurs corps de ces traits sanglants qui les rendaient semblables à Jésus-Christ crucifié. Mais si cet horrible appareil était nécessaire pour les autres saints, il n'en est pas ainsi de Marie ; et c'est peu connaître quel est son amour, que de croire qu'il ne suffit pas pour son martyre : il ne faut qu'une même croix pour son bien-aimé et pour elle. Voulez-vous, ô Père éternel, qu'elle soit couverte de plaies : faites qu'elle voie celles de son Fils, conduisez-la seulement au pied de la croix, et laissez ensuite agir son amour.

Pour bien entendre cette vérité, il importe que nous fassions tous ensemble quelque réflexion sur l'amour des mères ; et ce fondement étant supposé, comme celui de la sainte Vierge passe de bien loin toute la nature, nous porterons aussi plus haut nos pensées. Mais voyons auparavant quelque ébauche de ce que la grâce a fait dans son cœur, en remarquant les traits merveilleux que la nature a formés dans les autres mères. On ne peut assez admirer les moyens dont elle se sert pour unir les mères avec leurs enfants : car c'est le but auquel elle vise, et elle tâche de n'en faire qu'une même chose ; il est aisé de le remarquer dans tout l'ordre de ses ouvrages. Et n'est-ce pas pour cette raison que le premier soin de la nature, c'est d'attacher les enfants au sein de leurs mères ? Elle veut que leur nourriture et leur vie passent par les mêmes canaux ; ils courent ensemble les mêmes périls ; ce n'est qu'une même personne. Voilà une liaison bien étroite ; mais peut-être pourrait-on se persuader que les enfants en venant au monde rompent le nœud de cette union. Non, messieurs ; ne le croyez pas ; nulle force ne peut diviser ce que la nature a si bien lié ; sa conduite sage et prévoyante y a pourvu par d'autres moyens. Quand cette première union finit, elle en fait naître une autre en sa place ; elle forme d'autres liens qui sont ceux de l'amour et de la tendresse, la mère porte ses enfants d'une autre façon : et ils ne sont pas plutôt sortis des entrailles, qu'ils commencent à tenir plus au cœur. Telle est la conduite de la nature, ou plutôt de celui qui la gouverne ; voilà l'adresse dont elle se sert pour unir les mères avec leurs enfants, et empêcher qu'elles s'en détachent : l'âme les reprend par l'affection en même temps que le corps les quitte ; rien ne les leur peut arracher du cœur : la liaison est toujours si ferme, qu'aussitôt que les enfants sont agités, les entrailles des mères sont encore émues, et elle sentent tous leurs mouvement d'une manière si vive et si pénétrante qu'à peine leur permet-elle de s'apercevoir que leurs entrailles en soient déchargées.

En effet considérez, Chrétiens, car un exemple vous en dira plus que tous les discours, considérez les empressements d'une mère que l'Évangile nous représente. J'entends parler de la Chananée, dont la fille est tourmentée du démon : regardez-la aux pieds du Sauveur ; voyez ses pleurs, entendez ses cris, et voyez si vous pourrez distinguer qui souffre le plus de sa fille ou d'elle : Ayez pitié de moi, ô fils de David ; ma fille est travaillée du démon. Remarquez qu'elle ne dit pas : Seigneur, ayez pitié de ma fille. Ayez, dit-elle, pitié de moi. Mais si elle veut qu'on ait pitié d'elle, qu'elle parle donc de ses maux. Non, je parle, dit-elle, de ceux de ma fille. Pourquoi exagérer mes douleurs ? n'est-ce pas assez des maux de ma fille pour me rendre digne de pitié ? Il me semble que je la porte toujours en mon sein ; puisqu'aussitôt qu'elle est agitée, toutes mes entrailles sont encore émues : In illa vim patior ; c'est ainsi que la fait parler saint Basile de Séleucie : Je suis tourmentée en sa personne ; si elle pâtit, j'en sens la douleur, ejus est passio, meus vero dolor : le démon la frappe, et la nature me frappe moi-même : hanc dœmon, me natura vexat : tous les coups tombent sur mon cœur ; et les traits de la fureur de Satan passent par elle jusque sur mon âme : hanc dœmon, me natura vexat ; et ictus quos infligit, per illam ad me usque pervadunt.Vous soyez dans ce bel exemple une peinture bien vive de l'amour des mères ; vous voyez la merveilleuse communication par laquelle il les lie avec leurs enfants, et c'est assez pour vous faire entendre que les douleurs de Marie sont inexplicables.

Mais, mes frères, je vous ai promis d'élever plus haut vos pensées ; il est temps de tenir parole, et de vous montrer des choses bien plus admirables.

Tout ce que vous avez vu dans la Chananée n'est qu'une ombre très imparfaite de ce qu'il faut croire en la sainte Vierge. Son amour plus fort sans comparaison fait une correspondance beaucoup plus parfaite : et encore qu'il soit impossible d'en comprendre toute l'étendue ; toutefois vous en prendrez quelque idée, si vous en cherchez le principe en suivant ce raisonnement ; que l'amour de la sainte Vierge, par lequel il aime son Fils est né en elle de la même source d'où lui est venue sa fécondité. La raison en est évidente : tout ce qui produit aime son ouvrage ; il n'est rien de plus naturel : le même principe qui nous fait agir, nous fait aimer ce que nous faisons ; tellement que la cause qui rend les mères fécondes pour produire, les rend aussi tendres pour aimer. Voulons-nous savoir, Chrétiens, quelle cause a formé l'amour maternel qui unit Marie avec Jésus-Christ ? voyons d'où lui vient sa fécondité.

Dites-le-nous, ô divine Vierge, dites-nous par quelle vertu vous êtes féconde ; est-ce par votre vertu naturelle ? Non, mes frères, cela est impossible. Au contraire, me voyez-vous pas qu'elle se condamne elle-même à une stérilité bienheureuse, par cette ferme résolution de garder sa pureté virginale ? Comment cela se pourra-t-il faire ? Puis-je bien concevoir un fils, moi qui ai résolu de demeurer vierge ? Si elle confesse sa stérilité, de quelle sorte devient-elle mère ? Ecoutez ce que lui dit l'ange : La vertu du Très-haut vous couvrira toute. Il paraît donc manifestement que sa fécondité vient d'en haut, et c'est de là par conséquent que vient son amour.

En effet, il est aisé de comprendre que la nature ne peut rien en cette rencontre. Car figurez-vous, Chrétiens, qu'elle entreprenne de former en la sainte vierge l'amour qu'elle doit avoir pour son Fils ; dites-moi, quels sentiments inspirera-t-elle ? Pour aimer dignement un Dieu, il faut un principe surnaturel : sera-ce du respect ou de la tendresse, des caresses ou des adorations ; des soumissions d'une créature, ou des embrassements d'une mère ? Marie aimera-t-elle Jésus-Christ comme homme, ou bien comme un homme-Dieu ? De quelle sorte embrassera-t-elle en la personne de Jésus-Christ la divinité et la chair que le Saint-Esprit a si bien liées ? La nature ne les peut unir, et la foi ne permet pas de les séparer : que peut donc ici la nature ? Elle presse Marie à aimer ; parmi tant de mouvements qu'elle cause, elle ne peut pas en trouver un seul qui convienne au Fils de Marie.

Que reste-t-il donc, ô Père éternel, sinon que votre grâce s'en mêle, et qu'elle vienne prêter la main à la nature impuissante ? C'est vous qui, communiquant à Marie votre divine fécondité, la rendez Mère de votre Fils, il faut que vous acheviez votre ouvrage ; et que, l'ayant associée en quelque façon à la chaste génération éternelle par laquelle vous produisez votre Verbe, vous fassiez couler dans son sien quelque étincelle de cet amour infini que vous avez pour ce Bien-Aimé qui est la splendeur de votre gloire et la vive image de votre substance. Voilà d'où vient l'amour de Marie : amour qui passe toute la nature ; amour tendre, amour unissant, parce qu'il naît du principe de l'unité même ; amour qui fait une entière communication entre Jésus-Christ et la sainte Vierge, comme il y en a une très parfaite entre Jésus-Christ et son Père.

Vous étonnez-vous, Chrétiens, si je dis que son affliction n'a point d'exemple, et qu'elle opère des effets en elle que l'on ne peut voir nulle part ailleurs ; il n'est rien qui puisse produire des effets semblables ? Le Père et le Fils partagent dans l'éternité une même gloire, la Mère et le Fils partagent dans le temps les mêmes souffrances ; le Père et le Fils une même source de plaisirs, la Mère et le Fils un même torrent d'amertume ; le Père et le Fils un même trône, la Mère et le Fils une même croix. Si on perce sa tête d'épines, Marie est déchirée de toutes leurs pointes ; si on lui présente du fiel et du vinaigre, Marie en boit toute l'amertume ; si on étend son corps sur une croix, Marie en souffre toute la violence. Qui fait cela, sinon son amour ? et ne peut-elle pas dire dans ce triste état, en un autre sens que saint Augustin : Mon amour est mon poids ? Car, ô amour, que vous lui pesez ! ô amour, que vous pressez son cœur maternel !

Cet amour fait un poids de fer sur sa poitrine, qui la serre et l'oppresse si violemment, qu'il y étouffe jusqu'aux sanglots : il amasse sur sa tête une pesanteur en cela plus insupportable, que la tristesse ne lui permet pas de s'en décharger par des larmes : il pèse incroyablement sur tout son corps par une langueur qui l'accable, et dont tous ses membres sont presque rompus. Mais surtout cet amour est un poids, parce qu'il pèse sur Jésus-Christ même : car Jésus n'est pas le seul, en cette rencontre, qui fasse sentir ses douleurs. Marie est contrainte malheureusement de le faire souffrir à sont tour : ils se percent tous deux de coups mutuels : il est de ce Fils et de cette Mère comme de deux miroirs opposés, qui se renvoyant réciproquement tout ce qu'ils reçoivent par une espèce d'émulation, multiplient les objets jusqu'à l'infini. Ainsi leur douleur s'accroît sans mesure, pendant que les flots qu'elle élève se repoussent les uns sur les autres par un flux et reflux continuel : si bien que l'amour de la sainte Vierge est en cela plus infortuné, qu'il compatit avec Jésus-Christ et ne le console pas, qu'il partage avec lui ses douleurs et ne le diminue pas : au contraire il se voit forcé de redoubler les peines du Fils, en les communiquant à la Mère.

Mais arrêtons ici nos pensées ; n'entreprenons pas de représenter quelles sont les douleurs de Marie, ni de comprendre une chose incompréhensible. Méditons l'excès de son déplaisir, mais tâchons de l'imiter plutôt que de l'entendre ; et, à nous tellement le cœur de la passion de son Fils, pendant le cours de cette semaine où nous en célébrons le mystère, que l'abondance de cette douleur ferme à jamais la porte à la joie du monde. Ah ! Marie ne peut plus supporter la vie ; depuis la mort de son Bien-Aimé, rien n'est plus capable de plaire à ses yeux. Ce n'est pas pour elle, ô Père éternel, qu'il faut faire éclipser votre soleil, ni éteindre tous les feux du ciel ; ils n'ont déjà plus de lumière pour cette Vierge : il n'est pas nécessaire que vous ébranliez les fondements de la terre, ni que vous couvriez d'horreur toute la nature, ni que vous menaciez tous les éléments de les envelopper dans leur premier chaos ; après la mort de son Fils, tout lui paraît déjà couvert de ténèbres ; la figure de ce monde est passée pour elle ; et, de quelque côté qu'elle tourne les yeux, elle ne découvre partout qu'une ombre de mort : Quidquid aspiciebam, mors erat.

C'est ce que doit faire en nous la croix de Jésus. Si nous ressentons ses douleurs, le monde ne peut plus avoir de douceurs pour nous : les épines du Fils de Dieu doivent avoir arraché ses fleurs ; et l'amertume qu'il nous donne à boire doit avoir rendu fade le goût des plaisirs. Heureux mille fois, ô divin Sauveur, heureux ceux que vous abreuvez de votre fiel ; heureux ceux à qui votre ignominie a rendu les vanités ridicules, et que vos clous ont tellement attachés à votre croix, qu'ils ne peuvent plus élever leurs mains ni étendre leurs bras qu'au ciel ! Ce sont, mes frères, les sentiments qu'il nous faut concevoir durant ces saints jours à la vue de la croix de Jésus. C'est là qu'il nous faut puiser dans ses plaies une salutaire tristesse ; tristesse vraiment sainte, vraiment fructueuse, qui détruise en nous tout l'amour du monde, qui en fasse évanouir tout l'éclat, qui nous fasse porter un deuil éternel de nos vanités passées, dans les regrets amers de la pénitence. Mais peut-être que cette tristesse vous paraît trop sombre, cet état vous semble trop dur : vous ne pouvez vous accoutumer aux souffrances. Jetez donc les yeux sur Marie ; sa constance vous inspirera de la fermeté ; et sa résignation va vous faire voire que ses déplaisirs ne sont pas sans joie : c'est ma deuxième partie.SECOND POINT

Pour entendre solidement jusqu'où va la résignation de la bienheureuse Marie, il importe que vous remarquiez attentivement qu'on peut surmonter les afflictions en trois manières très considérables, et que vous devez peser attentivement. On surmonte premièrement les afflictions, lorsqu'on dissipe toute sa tristesse et qu'on en perd tout le sentiment : la douleur est tout apaisée, et l'on est parfaitement consolé. On les surmonte secondement, lorsque l'âme, encore agitée et troublée du mal qu'elle sent, ne laisse pas de le supporter avec patience : elle se résout, mais elle est troublée. On les surmonte en troisième lieu, lorsqu'on ressent toute la douleur, et qu'on n'en ressent aucun trouble : c'est ce qu'il faut mettre dans un plus grand jour.

Au premier de ces trois états, toute la douleur est passée, et l'on jouit d'un parfait repos. Je suis rempli de consolation, je nage dans la joie, dit saint Paul ; au milieu des afflictions, une joie divine et surabondante semble m'en avoir ôté tout le sentiment. Au second, l'on combat la douleur avec patience ; mais dans un combat si opiniâtre, quoique l'âme soit victorieuse, elle ne peut pas être sans agitation. Au contraire, dit Tertullien, elle s'agite elle-même par le grand effort qu'elle fait pour ne se pas agiter, et quoique la faiblesse ne l'abatte pas, elle s'agite par sa grande résistance, et sa fermeté même l'ébranle par sa propre contention. Mais il y a encore un troisième état, où l'on n'arrive point sans un grand miracle ; où Dieu donne une telle force contre la douleur, qu'on en souffre la violence sans que la tranquillité soit troublée. Si bien que dans le premier de ces trois états il y a tranquillité, qui bannit toute la douleur ; dans le second, douleur qui empêche la tranquillité ; mais le troisième les unit tous deux, et joint une extrême douleur avec une tranquillité souveraine.

Mais tout ceci peut-être est confus, et il faut le proposer si distinctement, que tout le monde puisse le comprendre. Cette comparaison vous l'éclaircira, et je l'ai prise dans les Écritures. C'est avec beaucoup de raison qu'elles comparent ordinairement la douleur à une mer agitée. En effet, la douleur a ses eaux amères, qu'elle fait entrer jusqu'au fond de l'âme ; elle a ses vagues impétueuses, qu'elle pousse avec violence ; elle s'élève par ondes, ainsi que la mer ; et lorsqu'on la croit apaisée, elle s'irrite souvent avec une nouvelle furie. Comme donc elle ressemble à la mer, je remarque aussi, Chrétiens, que Dieu réprime la douleur par les trois manières dont je vois dans l'histoire sainte que Jésus-Christ a dompté les eaux.

Tantôt il commande aux eaux et aux vents, il leur ordonne de s'apaiser ; et de là s'ensuit, dit l'évangéliste, une grande tranquillité. Ainsi, répandant son esprit sur une âme agitée par l'affliction, il calme, quand il lui plaît, tous les flots ; et, apaisant toutes les tempêtes, il ramène la sérénité. Nous n'avons eu aucune relâche selon la chair, dit saint Paul : vous voyez les flots qui l'agitent ; mais Dieu, qui console les humbles et les affligés, nous a consolés : voilà Dieu, qui, calmant les flots, leur rend la tranquillité qu'ils n'avaient pas. Tantôt il laisse murmurer les eaux, il permet que les vagues s'élèvent avec une furieuse impétuosité : le vaisseau, poussé avec violence, est menacé d'un prochain naufrage. Pierre qui est porté sur les eaux appréhende d'être enseveli dans leurs abîmes, cependant Jésus-Christ conduit le vaisseau et donne la main à Pierre tremblant de frayeur, pour le soutenir. Ainsi, dans les douleurs violentes, l'âme paraît tellement troublée, qu'il semble qu'elle va être bientôt engloutie : La pesanteur des maux dont nous nous sommes trouvés accablés a été excessive, et au-dessus de nos forces. Néanmoins Jésus-Christ la soutient si bien, que les vents ni les tempêtes ne l'emportent pas ; c'est la seconde manière. Enfin la dernière façon dont Jésus-Christ a dompté la mer, la plus noble, la plus glorieuse, c'est qu'il lâche la bride aux tempêtes, il permet aux vents d'agiter les ondes, et de pousser leurs flots jusque au ciel, cependant il n'est pas ému de cet orage ; au contraire il marche dessus avec une merveilleuse assurance, et, foulant aux pieds les flots irrités, il semble qu'il se glorifie de braver cet élément indomptable, même dans sa grande furie. Ainsi il lâche la bride à sa douleur, il la laisse agir dans toute sa force : afin que nous ne mettions point notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.

Cependant la constance, toujours assurée au milieu de ce bruit et de ce tumulte, marche d'un pas égal et tranquille sur ces flots vraiment émus : qui la touchent sans l'ébranler et sont contraints, contre leur nature, de lui servir de soutien : et c'est la troisième manière dont Jésus-Christ surmonte les afflictions.

Représentez-vous, Chrétiens, que vous avez vu une image de ce qui se passe en la sainte Vierge, quand elle regarde Jésus-Christ mourant. Il est vrai que la tristesse élève avec une effroyable impétuosité ses flots, qui semblent tantôt menacer le ciel en attaquant la constance de cette vierge-mère par tout ce que la douleur a de plus terrible : elle creuse tantôt les abîmes, lorsqu'elle ne découvre à ses yeux que les horreurs de la mort ; mais ne croyez pas qu'elle en soit troublée. Marie ne veut point voir cesser ses douleurs, parce qu'elles la rendent semblable à son Fils : elle ne donne point de bornes à son affliction, parce qu'elle ne peut contraindre son amour : elle ne veut point être consolée, parce que son Fils ne trouve point de consolateur ; elle ne vous demande pas, ô Père éternel, que vous modériez sa tristesse ; elle n'a garde de demander ce secours dans le moment qu'elle voit votre colère si fort déclarée contre votre Fils, qu'elle le contraint de se plaindre que vous-même le délaissez. Non, elle ne prétend pas d'être mieux traitée : il faut qu'elle dise, avec Jésus-Christ, que tous vos flots ont passé sur elle ; elle n'en veut pas perdre une goutte, et elle serait fâchée de ne pas sentir tous les maux de son Bien-Aimé. Donc, mes frères, que ses douleurs s'élèvent, s'il se peut, jusqu'à l'infini ; il est juste de les laisser croître : le Saint-Esprit ne permettra pas ni que son temple soit ébranlé : il en a posé les fondements sur le haut des saintes montagnes : Fundamenta ejus in montibus sanctis, les flots n'arriveront pas jusque-là ; ni que cette fontaine si pure, qu'il a conservée avec tant de soin des ordures de la convoitise, devienne trouble et mêlée par le torrent des afflictions. Cette haute partie de l'âme, en laquelle il a mis son siège, gardera toujours sa sérénité, malgré les tempêtes qui grondent au-dessous.

Que si vous en voulez savoir la raison, permettez que je vous découvre en peu de paroles un mystère que vous pourrez méditer à loisir durant ces saints jours. Le docte et éloquent saint Jean Chrysostôme, considérant le Fils de Dieu prêt à rendre l'âme, ne se lasse point d'admirer comme il se possède dans son agonie : et méditant profondément cette vérité, il fait cette belle observation. La veille de sa mort, dit ce saint évêque, il sue, il tremble, il frémit, tant l'image de son supplice lui paraît terrible ; et dans le fort des douleurs il paraît changé tout à coup, et les tourments ne lui sont plus rien. Il s'entretient avec ce bienheureux larron d'un sens rassis, et sans s'émouvoir ; il considère et reconnaît distinctement ceux des siens qui sont auprès de sa croix, il leur parle et il les console ; après il lit dans les prophètes qu'on lui prépare encore un breuvage amer, il élève la voix pour le demander, il le goûte sans s'émouvoir ; et enfin, ayant remarqué que tout ce qu'il avait à faire était accompli, il rend son âme à son Père ; et le fait avec une action si libre, si paisible, si préméditée, qu'il est bien aisé à juger que personne ne la lui ravit, mais qu'il la donne lui-même de son plein gré : Nemo tollit eam a me, sed ego pono eam a me ipso.

Qu'est-ce à dire ceci, Chrétiens ? Comment est-ce que l'appréhension du mal l'afflige si fort, puisqu'il semble que le mal même ne le touche pas ? Je sais bien qu'on pourrait répondre que l'économie de notre salut est un ouvrage de force et d'infirmité. Ainsi il voulait montrer, par sa crainte, qu'il était comme nous sensible aux douleurs, et faire voir, par sa constance, qu'il savait bien modérer tous ses mouvements, et les faire céder comme il lui plaisait à la volonté de son Père. Cette raison sans doute est solide ; mais si nous savons pénétrer au fond du mystère, nous verrons quelque chose de plus relevé dans cette conduite de notre Sauveur. Je dis donc que la cause la plus apparente de ce que le Calvaire le voit si paisible, lui que le mont des Olives a vu si troublé, c'est qu'à la croix et sur le Calvaire il est dans l'action même de son sacrifice, et aucune action ne doit être faite avec un esprit plus tranquille. Toi qui, assistant au saint sacrifice, laisse inconsidérément errer ton esprit, suivant que le pousse deçà et delà la curiosité ou la passion, arrête le cours de ces mouvements. Ah ! tu n'as pas encore assez entendu ce que c'est que le sacrifice.

Le sacrifice est une action par laquelle tu rends à Dieu tes hommages : or qui ne sait, par expérience, que toutes les actions de respect demandent une contenance remise et posée ? c'est le caractère du respect. Dieu donc, qui pénètre jusqu'au fond des cœurs, croit qu'on manque de respect pour sa majesté, si l'âme ne se compose elle-même, en réglant tous ses mouvements. Par conséquent il n'est donc rien de plus véritable que le pontife doit sacrifier d'un esprit tranquille ; et cette huile, dont on le sacre, dans le Lévitique, ce symbole sacré de la paix qu'on répand abondamment sur sa tête, l'avertit qu'il doit avoir la paix dans l'esprit, en éloignant toutes les pensées qui en détournent l'application, et qu'il la doit aussi avoir dans le cœur, en calmant tous les mouvements qui en troublent la sérénité. O Jésus, mon divin pontife, c'est sans doute pour cette raison que vous vous montrez si tranquille dans votre agonie. Il est vrai qu'il paraît troublé au mont des Olives ; mais c'est un trouble volontaire, dit saint Augustin, qu'il lui plaisait d'exciter lui-même. Pour quelle raison, Chrétiens ? c'est qu'il se considérait comme la victime ; il voulait agir comme victime ; il prenait, si l'on peut parler de la sorte, l'action et la posture d'une victime, et il la laissait traîner à l'autel avec frayeur et tremblement. Mais aussitôt qu'il est à l'autel, et qu'il commence à faire la fonction de prêtre ; aussitôt qu'il a eu élevé ses mains innocentes pour présenter la victime au ciel irrité, il ne veut plus sentir aucun trouble, il ne fait plus paraître de crainte ; parce qu'elle semble marquer quelque répugnance : et encore que ses mouvements dépendent tellement de sa volonté ; que la paix de son âme n'en est point troublée, il ne veut plus souffrir la moindre apparence de trouble ; afin, mes frères, que vous entendiez que c'est un pontife miséricordieux, qui, sans force et sans violence, d'un esprit tranquille et d'un sens rassis, s'immole lui-même volontairement, poussé par l'amour de notre salut. De là cette action remise et paisible qui fait qu'au milieu de tant de douleurs il meurt plus doucement, dit saint Augustin, que nous n'avons accoutumé de nous endormir.

Voilà, Chrétiens, ce grand mystère que j'avais promis de vous découvrir ; mais ne croyez pas qu'il soit achevé en la personne de Jésus-Christ : il inspire ce sentiment à sa sainte Mère, parce qu'elle doit avoir part à ce sacrifice ; elle doit aussi immoler ce Fils : c'est pourquoi elle se compose aussi bien que lui, elle se tient droite au pied de la croix, pour marquer une action plus délibérée ; et, malgré toute sa douleur, elle l'offre de tout son cœur au Père éternel, pour être la victime de sa vengeance. Mes frères, réveillez vos attentions, venez apprendre de cette Vierge à sacrifier à Dieu constamment tout ce que vous avez de plus cher. Voilà Marie au pied de la croix, qui s'arrache le cœur, pour livrer son Fils unique à la mort : elle l'offre, non pas une fois, elle n'a cessé de l'offrir depuis que le bon Siméon lui eut prédit, par l'ordre de Dieu, les étranges contradictions qu'il devait souffrir. Depuis ce temps-là, Chrétiens, elle l'offre tous les moments de sa vie ; elle en achève l'oblation à la croix. Avec quelle résignation ? c'est ce qu'il n'est pas possible que je vous explique : jugez-en vous-mêmes par l'Évangile, et par la suite de ses actions.

Ah ! votre Fils, lui dit Siméon, sera mis en butte aux contradictions ; et votre âme, ô mère, sera percée d'un glaive ! Parole effroyable pour une mère. Il est vrai que le bon vieillard ne lui dit rien en particulier des persécutions de son Fils ; mais ne croyez pas, Chrétiens, qu'il veuille épargner sa douleur : non, non, Chrétiens, ne le croyez pas ; c'est ce qui l'afflige le plus, en ce que, ne lui disant rien en particulier, il lui laisse appréhender toutes choses. Car est-il rien de plus rude et de plus affreux que cette cruelle suspension d'une âme menacée de quelque grand mal, et qui ne peut savoir ce que c'est ? Ah ! cette pauvre âme, confuse, étonnée, qui se voit menacée de toutes parts, qui ne voit de toutes parts que des glaives pendants sur sa tête, qui ne sait de quel côté elle se doit mettre en garde, meurt en un moment de mille morts. C'est là que sa crainte, toujours ingénieuse pour la tourmenter, ne pouvant savoir son destin, ni le mal qu'on lui prépare, va parcourant tous les maux les uns après les autres, pour faire son supplice de tous ; si bien qu'elle souffre toute la douleur que donne une prévoyance assurée, avec toute cette inquiétude importune, toute l'angoisse et l'anxiété qu'apporte une crainte douteuse.

Dans cette cruelle incertitude, c'est une espèce de repos que de savoir de quel coup il faudra mourir ; et saint Augustin a raison de dire qu'il est moins dur sans comparaison de souffrir une seule mort, que de les appréhender toutes.

C'est ainsi qu'on traite la divine Vierge. O Dieu ! qu'on ménage peu sa douleur ! Pourquoi la frappez-vous de tant de côtés ? Qu'elle sache du moins à quoi se résoudre : ou ne lui dites rien de son mal, pour ne la point tourmenter par la prévoyance ; ou dites-lui tout son mal, pour lui en ôter du moins la surprise. Chrétiens, il n'en sera pas de la sorte, on la veut éprouver : on le lui prédira, afin qu'elle le sente longtemps ; on ne lui dira pas ce que c'est, pour ne pas ôter à la douleur la secousse que la surprise y ajoute. O prévoyance ! ô surprise ! ô ciel ! ô ciel ! ô terre ! ô mortels ! étonnez-vous de cette constance ! Obstupescite ! Ce qu'on lui prédit lui fait tout craindre, ce qu'on exécute lui fait tout sentir. Voyez cependant sa tranquillité ; là elle ne demande point : qu'arrivera-t-il ? quoi qu'il arrive (ici elle ne murmure pas de ce qui est arrivé : Dieu l'a voulu, il faut le vouloir). La crainte n'est pas curieuse : la douleur n'est pas impatiente : la première ne s'informe pas de l'avenir ; quoi qu'il arrive, il faut s'y soumettre : la seconde ne se plaint pas du présent : Dieu l'a voulu, il faut se résoudre. Voilà les deux actes de résignation ; se préparer à tout ce qu'il veut, se résoudre à tout ce qu'il fait.

Marie alarmée dans sa prévoyance, regarde déjà son Fils comme une victime : elle le voit déjà tout couvert de plaies ; elle le voit dans ses langes comme enseveli ; il lui est, dit-elle, un faisceau de myrrhe, qui repose entre ses mamelles. C'est, dit-elle, un faisceau de myrrhe, à cause de sa mort, qui est toujours présente à ses yeux. Spectacle horrible pour une mère ! O Dieu il est à vous ; je consens à tout, faites-en votre volonté ; elle lui voit donner le coup à la croix. Achevez, ô Père éternel ! ne faut-il plus que mon consentement pour livrer mon Fils à la mort ? je le donne, puisqu'il vous plaît ; je suis ici pour souscrire à tout ; mon action vous fait voir que je suis prête : déchargez sur lui toute votre colère : ne vous contentez pas de frapper sur lui ; prenez votre glaive pour percer mon âme, déchirez toutes mes entrailles, arrachez-moi le cœur , en m'ôtant ce Fils bien-aimé.

Ah ! mes frères, je n'en puis plus. Je voulais vous exhorter ; c'est Marie qui vous parlera ; c'est elle qui vous dira que vous ne sortiez point de ce lieu, sans donner à Dieu tout ce que vous avez de plus cher. Est-ce un mari, est-ce un fils ? ah ! vous ne le perdrez pas pour le déposer entre ses mains ; il rendra le tout au centuple. Marie reçoit plus qu'elle ne lui donne. Dieu lui rendra bientôt ce Fils bien-aimé, et en attendant, Chrétiens, en le lui ôtant pour trois jours il lui donne pour la consoler tous les chrétiens pour enfants : c'est par où je m'en vais conclure.TROISIEME POINT

C'est au disciple bien-aimé de notre Sauveur, c'est au cher fils de la sainte Vierge et au premier-né des enfants que Jésus-Christ son Fils lui donne à la croix, de vous représenter le mystère de cette fécondité merveilleuse : et il le fait aussi dans l'Apocalypse par une excellente figure. Il parut, dit-il, un grand signe au ciel ; une femme environnée du soleil, qui avait la lune à ses pieds et la tête couronnée d'étoiles, et elle faisait de grands cris dans le travail de l'enfantement. Saint Augustin nous assure que cette femme, c'est la sainte Vierge ; et il serait aisé de le faire voir par plusieurs raisons convaincantes.

Mais de quelle sorte expliquerons-nous cet enfantement douloureux ? Ne savons-nous pas, Chrétiens, puisque c'est la foi de l'Église, que Marie a été exempte de cette commune malédiction de toutes les mères, et qu'elle a enfanté sans douleur, comme elle a conçu sans corruption ? Comment donc démêlerons-nous ces contrariétés apparentes ?

C'est ici qu'il nous fait entendre deux enfantements de Marie : elle a enfanté Jésus-Christ, elle a enfanté les fidèles ; c'est-à-dire elle a enfanté l'innocent, elle a enfanté les pécheurs : elle enfante l'innocent sans peine : mais il fallait qu'elle enfantât les pécheurs parmi les douleurs et les cris : et vous en serez convaincus, si vous considérez attentivement à quel prix elle les achète. Il faut qu'il lui en coûte son Fils unique ; elle ne peut être mère des chrétiens, qu'elle ne donne son Bien-Aimé à la mort : ô fécondité douloureuse ! Mais il faut, messieurs, vous la faire entendre, en rappelant à votre mémoire cette vérité importante que c'était la volonté du Père éternel de faire naître les enfants adoptifs par la mort du Fils véritable. Ah ! qui pourrait ne pas s'attendrir à la vue d'un si beau spectacle !

Il est vrai qu'on ne peut pas admirer cette immense charité de Dieu, par laquelle il nous a choisis pour enfants. Il a engendré dans l'éternité un fils qui est égal à lui-même, qui fait des délices de son cœur, qui contente entièrement son amour, comme il épuise sa fécondité ; et néanmoins, ô bonté ! ô miséricorde ! ce Père, ayant un Fils si parfait, ne laisse pas d'en adopter d'autres : cette charité qu'il a pour les hommes, cet amour inépuisable et surabondant fait qu'il donne des frères à ce premier-né, des compagnons à cet unique, et enfin des cohéritiers à ce bien-aimé de son cœur : il fait quelque chose de plus, et vous le verrez bientôt au Calvaire. Non seulement il joint à son propre Fils des enfants qu'il adopte par miséricorde, mais ce qui passe toute créance, il livre son propre Fils à la mort, pour faire naître les adoptifs. Qui voudrait adopter à ce prix, et donner un fils pour des étrangers ? C'est néanmoins ce que fait le Père éternel.

Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous enseigne dans son Évangile. Dieu a tant aimé le monde ; écoutez, hommes mortels, voilà l'amour de Dieu, qui paraît sur nous, c'est le principe de notre adoption : qu'il a donné son Fils unique : ah ! voilà le Fils unique livré à la mort, paraissez maintenant, enfants adoptifs ; afin que ceux qui croient ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ne voyez-vous pas manifestement qu'il donne son propre fils à la mort, pour faire naître les enfants d'adoption, et que cette même charité du Père qui le livre, qui l'abandonne, qui le sacrifie, nous adopte, nous vivifie et nous régénère comme si le Père éternel ayant vu que l'on n'adopte des enfants que lorsqu'on n'en a point de véritables, son amour et inventif et ingénieux lui avait heureusement inspiré pour nous ce dessein de miséricorde, de perdre en quelque sorte son Fils pour donner lieu à l'adoption, et de faire mourir l'unique héritier pour nous faire entrer en ses droits. Par conséquent, enfants d'adoption, que vous coûtez donc au Père éternel !

Mais ne vous persuadez pas que Marie en soit quitte à meilleur marché : elle est l'Ève de la nouvelle alliance, et la mère commune de tous les fidèles ; mais il faut qu'il lui en coûte la mort de son premier-né, il faut qu'elle se joigne au Père éternel, et qu'ils livrent leur commun Fils d'un commun accord au supplice. C'est pour cela que la Providence l'a appelée au pied de la croix ; elle y vient immoler son Fils véritable : qu'il meure, afin que les hommes vivent. Elle y vient immoler son Fils véritable : qu'il meure, afin que les hommes vivent. Elle y vient recevoir de nouveaux enfants : Femme, dit Jésus, voilà votre fils. O enfantement vraiment douloureux ! ô fécondité qui lui est à charge ! car quels furent ses sentiments, lorsqu'elle entendit cette voix mourante du dernier adieu de son fils ! Non, je ne crains point de vous assurer que de tous les traits qui percent son âme, celui-ci est sans doute le plus douloureux.

Je me souviens ici, Chrétiens, que saint Paulin, évêque de Nole, parlant de sa parente, sainte Mélanie, à qui d'une nombreuse famille il ne restait plus qu'un petit enfant, nous peint sa douleur par ces mots : Elle était, dit-il, avec cet enfant, reste malheureux d'une grande ruine, qui bien loin de la consoler, ne faisait qu'aigrir ses douleurs, et semblait lui être laissé pour la faire ressouvenir de son deuil, plutôt que pour réparer son dommage.

Ne vous semble-t-il pas, mes frères, que ces paroles ont été faites pour représenter les douleurs de la divine Marie ? Femme, dit Jésus, voilà votre fils. Ah ! c'est ici, dit-elle, le dernier adieu : mon Fils, c'est à ce coup que vous me quittez : mais, hélas ! quel fils me donnez-vous en votre place ? et faut-il que Jean me coûte si cher ? Quoi, un homme mortel pour un homme-Dieu ! Ah ! cruel et funeste échange ! triste et malheureuse consolation !

Je le vois bien, ô divin Sauveur, vous n'avez pas tant dessein de la consoler, que de rendre ses regrets immortels. Son amour accoutumé à un Dieu, ne rencontrant en sa place qu'un homme mortel, en sentira beaucoup mieux ce qui lui manque ; et ce fils que vous lui donnez semble paraître toujours à ses yeux, plutôt pour lui reprocher son malheur que pour réparer son dommage. Ainsi cette parole la tue, et cette parole la rend féconde : elle devient mère des Chrétiens, parmi l'effort d'une affliction sans mesure. On tire de ses entrailles ces nouveaux enfants avec le glaive et le fer, et on entrouvre son cœur avec une violence incroyable, pour y entrer cet amour de mère qu'elle doit avoir pour tous les fidèles.

Chrétiens, enfants de Marie, mais enfants de ses déplaisirs, enfants de sang et de douleurs, pouvez-vous écouter sans larmes les maux que vous avez faits à votre Mère ? pouvez-vous oublier ses cris, parmi lesquels elle vous enfante ? L'Ecclésiastique disait autrefois : N'oublie pas les gémissements de ta mère. Chrétien, enfant de la croix, c'est à toi que ces paroles s'adressent : quand le monde t'attire par ses voluptés ; pour détourner l'imagination de ses délices pernicieuses, souviens-toi des pleurs de Marie, et n'oublie jamais les gémissements de cette Mère si charitable. Dans les tentations violentes, lorsque tes forces sont presque abattues, que tes pieds chancellent dans la droite voie, que l'occasion, le mauvais exemple, ou l'ardeur de la jeunesse te presse, n'oublie pas les gémissements de ta Mère. Souviens-toi des pleurs de Marie, souviens-toi des douleurs cruelles dont tu as déchiré son cœur au Calvaire, laisse-toi émouvoir au cri d'une Mère. Misérable, quelle est ta pensée ? veux-tu élever une autre croix pour y attacher Jésus-Christ ? veux-tu faire voir à Marie son Fils crucifié encore une fois ? veux-tu couronner sa tête d'épines, fouler aux pieds à ses yeux le sang du Nouveau Testament, et par un si horrible spectacle rouvrir encore toutes les blessures de son amour maternel ? A Dieu ne plaise, mes frères, que nous soyons si dénaturés ! laissons-nous émouvoir aux cris d'une Mère.

Mes enfants, dit-elle, jusque ici je n'ai rien souffert, je compte pour rien toutes les douleurs qui m'ont affligée à la croix ; le coup que vous me donnez par vos crimes, c'est là véritablement celui qui me blesse. J'ai vu mourir mon Fils bien-aimé ; mais comme il souffrait pour votre salut, j'ai bien voulu l'immoler moi-même ; j'ai bu cette amertume avec joie. Mes enfants, croyez-en mon amour ! il me semble n'avoir pas senti cette plaie, quand je la compare aux douleurs que me donne votre impénitence. Mais quand je vous vois sacrifier vos âmes à la fureur de Satan ; quand je vous vois perdre le sang de mon Fils en rendant sa grâce inutile, faire un jouet de sa croix par la profanation de ses sentiments, outrager sa miséricorde en abusant si longtemps de sa patience ; quand je vois que vous ajoutez l'insolence au crime, qu'au milieu de tant de péchés vous méprisez le remède de la pénitence, ou que vous le tournez en posons par vos rechutes continuelles, amassant sur vous des trésors de haine et de fureur éternelle par vos cœurs, endurcis et impénitents ; c'est alors que je me sens frappée jusqu'au vif ; c'est là, mes enfants, ce qui me perce le cœur, c'est ce qui m'arrache les entrailles.

Voilà, mes frères, si vous l'entendez, ce que vous dit Marie au Calvaire. C'est de ces cris, c'est de ces paroles que vous entendrez retentir tous les coins de cette montagne, si vous y allez durant ces saints jours. C'est en ce lieu que je vous invite, durant ce temps sacré de la passion : c'est là que le sang et les larmes, les douleurs cruelles du Fils, la compassion de la Mère, la rage des ennemis, la consternation des disciples, les cris des femmes pieuses, la voix des blasphèmes que vomissent les juifs, celle du larron qui demande pardon, celle du sang qui sollicite miséricorde, celle de vos péchés qui provoque la justice, feront sur vos cœurs des impressions propres à vous faire entrer dans tous les sentiments qu'exigent de vous les grands mystères qui s'opèrent pour votre rédemption ; et après en avoir recueilli le fruit et les avoir accomplis en vous, vous en recevrez la consommation dans la gloire, que je vous souhaite.Jacques-Bénigne Bossuet

![]()